In der Fachdiskussion um die neuen Entwicklungen der Xenotransplantation dominieren derzeit die medizinisch-technischen Chancen und Risiken. Die humanethischen und mehr noch die tierethischen Fragen bleiben im Hintergrund. Mehr Licht auf die tierethischen Aspekte der Xenotransplantation werfen will ein neuer Bericht der Eidgenössischen Ethikkommission für die Biotechnologie im Ausserhumanbereich (EKAH), welche die Behörden aus ethischer Sicht im Bereich der ausserhumanen Bio- und Gentechnologie berät.

Weltweit herrscht ein Mangel an menschlichen Organen. In der Schweiz warteten 2022 knapp 1500 Menschen auf die Transplantation eines Organs. 570 Personen erhielten ein Organ eines anderen Menschen und 83 Personen starben, während sie auf eine Transplantation warteten. Um dem Organmangel entgegenzuwirken, werden verschiedene Alternativen zur Allotransplantation – bei der ein menschliches Organ von einem Donor verwendet wird – erforscht. Einerseits wird versucht, schwere Organschäden durch Prävention, Früherkennung und die Entwicklung neuer Therapien zu vermeiden. Andererseits wird an der Organregeneration, der Autotransplantation (Übertragung von Zellen und Geweben, bei der der Spendende mit dem Empfangenden identisch ist) und der temporären maschinellen Unterstützung gearbeitet, um das körpereigene Organ zu erhalten und seine Funktionsfähigkeit zu verbessern. Um ausgefallene Organe vollkommen zu ersetzen, wird zudem an Organoiden (im Labor gezüchteten organartigen Zellstrukturen) und bioartifiziellen Organen (Gewebestrukturen aus zellulären und technischen Elementen) gearbeitet, mit dem Ziel, dereinst die Funktion von Organen teilweise oder ganz zu ersetzen. Und vermehrt wird wieder daran geforscht, wie tierische Organe, Gewebe und Zellen für die Transplantation auf den Menschen eingesetzt werden können.

Voraussetzung sind gentechnische Eingriffe

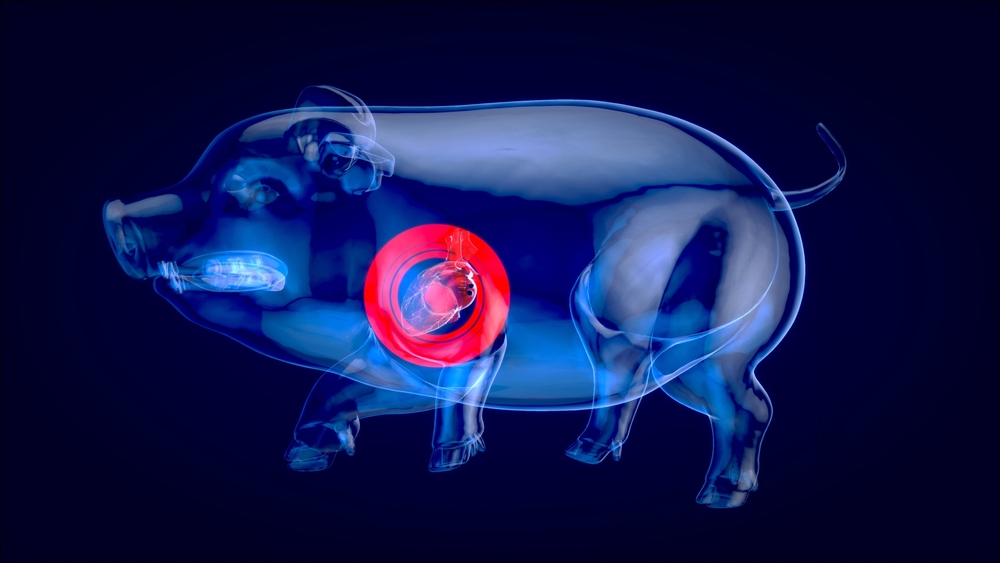

Eine über die Artgrenzen hinausgehende Organtransplantation wird als Xenotransplantation oder xenogene Transplantation bezeichnet. Eine wichtige Voraussetzung für die Xenotransplantation ist es, dass Tiere gentechnisch so verändert werden können, dass ihre Organe für die Transplantation auf Menschen ohne Komplikationen in Frage kommen. Dazu werden Tiere zum einen gentechnisch verändert, um ihre Organe physiologisch anzupassen, sodass sie ihre Funktion im Menschen erfüllen können. Zum anderen werden sie genetisch verändert, um die immunologischen Abstossungsreaktionen im Empfänger des Organs zu überwinden und die Infektionsrisiken zu senken.

Die neuen gentechnischen Verfahren NGT haben der Entwicklung der Xenotransplantation innert kürzester Zeit neuen Schub verliehen. Auch in der Schweiz wird an mehreren Standorten zu unterschiedlichen Aspekten der Xenotransplantation geforscht. Xenotransplantation ist hierzulande grundsätzlich möglich. Schweine haben sich aus medizinischen Gründen für die Xenotransplantation als besonders geeignet herausgestellt. Ihre Organe und ihr Stoffwechsel ähneln jenem des Menschen und mit neuer Gentechnik können sie physiologisch am ehesten an den Menschen angepasst werden. Aber auch aus ökonomischen Gründen stehen Schweine als «Organquellen» für die Xenotransplantation heute im Fokus.

Tierethische Aspekte zu wenig im Fokus

Mit der Organtransplantation üblicherweise verbunden ist das Thema der Organspende. Mit dem Begriff Spende sei grundsätzlich eine freiwillige Zuwendung gemeint, schreibt die EKAH. Doch xenogene Nutztiere als «Spendertiere» zu bezeichnen, sei irreführend, da Tiere – im Gegensatz zu Menschen, die zuvor ihr Einverständnis zur Organspende erteilen – keine Zustimmung geben können. Auch die Tatsache, dass diese Tiere einzig zum Zweck der Xenotransplantation gentechnisch verändert, gezüchtet, gehalten und getötet werden, werden durch diese Begriffswahl kaschiert.

Mithilfe der neuen Gentechnik gelang es, in den mehrfach genetisch veränderten Tieren weitere Auslöser für immunologische Abwehrreaktionen zu entfernen und die Xenotransplantate besser an die Organempfänger anzupassen. Ein weiterer wichtiger Schritt war, mittels dieser gentechnischen Verfahren endogene Viren aus dem Genom des Schweins zu entfernen, die für die immunsupprimierten Patientinnen gefährlich werden können.

Bald erste Xenotransplantationen in Europa?

Weltweit erstmals setzte ein Ärzteteam in den USA 2022 einem Menschen ein Schweineherz ein. Im gentechnisch veränderten Spendertier waren mehrere Gene ausgeschaltet und zudem sechs menschliche Gene eingefügt worden, um das Schweineherz immunologisch dem Körper des Organempfängers anzupassen. Das Herz wurde nicht abgestossen, die Transplantation schien erfolgreich. Doch der Patient konnte das Krankenhaus nie verlassen. Nach zwei Monaten verstarb er. Trotzdem wurde die xenogene Transplantation als Erfolg bewertet und seither umso intensiver daran geforscht. Bereits im Sommer 2023 wurden weitere Versuche mit Schweineherztransplantationen an hirntoten Menschen durchgeführt und schon im September 2023 setzte dasselbe Forschungsteam einem 58-Jährigen Patienten ein xenogenes Schweineherz ein. Nach einem Monat atmete er selbständig und das Herztransplantat funktionierte, doch wenig später bildeten sich Abstossreaktionen und der der Mann starb.

Bis spätestens Ende 2025 rechnen Experten mit der ersten Xenotransplantation eines Schweineherzens in Europa. Bereits vor acht Jahren hatten Herzchirurgen und Tiermediziner in München mit Versuchen an Pavianen begonnen und zwischenzeitlich erfolgreich verschiedene Organtransplantationen vom Schwein zu Primaten durchgeführt. Vor der Anwedung der Verfahren am Menschen wollten die Forscher nach eigenen Angaben mit den Versuchen an Primaten zeigen, dass Xenotransplantationen erfolgreich durchgeführt werden können.

In naher Zukunft ist mit Nierentransplantationen zu rechnen

In Forschungskreisen geht man davon aus, dass in naher Zukunft auch mit xenogenen Nierentransplantationen zu rechnen ist. Ein US-Forschungsteam entwickelte eine Schweinelinie mit insgesamt 69 Genomänderungen – insbesondere wurden alle endogenen Retroviren aus dem Genom entfernt – und publizierte Berichte über erfolgreiche Versuche mit Nierentransplantationen an Pavianen, die mit den xenogenen Nieren teils mehr als zwei Jahre lebten.

Noch weniger weit fortgeschritten ist ein ganz anderer Ansatz. Eine Forschungsgruppe aus China publizierte 2023 einen Versuch, bei dem sie Schweineembryonen genetisch so veränderten, dass diese selbst keine Nieren entwickelten. Anschliessend wurden menschliche Stammzellen eingeschleust, was dazu führte, dass die Embryonen Ansätze menschlicher Nieren ausbildeten. Weiter als bis zur Bildung der Organansätze wurde der Versuch nicht geführt. Ziel bei der Weiterentwicklung dieses Ansatzes wäre es, Tiere genetisch so zu verändern, dass sie menschliche Organe entwickeln, die danach als Transplantate verwendet werden könnten. Auch aus ethischer Sicht weiter zu untersuchen sei unter anderem der Umstand, dass anschliessend menschliche Zellen nicht nur in den Organansätzen, sondern auch im Hirn der Schweineembryonen gefunden wurden, schreibt die EKAH in ihrem Bericht.

Kollision unterschiedlicher moralischer Pflichten

Unabhängig von der biotechnologischen Entwicklung der Verfahren bleibe die Tatsache, dass man bei der ethischen Beurteilung der Xenotransplantation zunächst mit einer moralischen Pflichtenkollision konfrontiert sei, schreibt die EKAH. „Dass wir gegenüber leidenden Wesen – in diesem Fall Menschen –, die der Hilfe bedürfen und diese Hilfe auch wollen, zu helfen verpflichtet sind, ist unbestritten.“ Strittig sei, wie weit der Anspruch auf Hilfe reiche, wenn es um Leben und Tod geht. Die EKAH geht davon aus, dass für alle Fälle, in denen Menschen heute die Kriterien für eine Allotransplantation erfüllen, auch hinsichtlich möglicher Anwendungen der Xenotransplantation eine solche Hilfspflicht besteht. Mit den Hilfspflichten gegenüber Patientinnen und Patienten kollidieren jedoch auch moralische Pflichten gegenüber Tieren.

Nach Bewertung der EKAH ist Xenotransplantation in mehrfacher Hinsicht mit moralisch rechtfertigungsbedürftigen Eingriffen an Tieren verbunden. In der Grundlagenforschung werden für verschiedene Aspekte der Xenotransplantation an Tieren unterschiedlicher Spezies belastende Versuche vorgenommen. In einem weiteren Schritt werden Schweine, die aus verschiedenen Gründen für die Xenotransplantation als geeignet betrachtet werden, im Rahmen belastender Tierversuche genetisch verändert, um Transplantate herzustellen, die für eine Transplantation auf den Menschen infrage kommen. Solche Transplantate werden vorab an anderen Tieren, darunter Primaten, getestet. Auch die Haltung der organliefernden Nutztierherden unter sterilen Bedingungen ist mit Belastungen für die Tiere verbunden. Am Ende des Prozesses stehen Tiere, welche für die Transplantation ihrer Organe auf Menschen ausgewählt und deshalb getötet werden.

Art. 3 TSchG definiert den Verfassungsbegriff der Würde der Kreatur bei Tieren als Eigenwert des Tieres, der im Umgang mit ihm geachtet werden muss. Sowohl Tierversuche als auch Tiernutzungen im Feld der Xenotransplantation dürfen aus ethischer Sicht also nur erwogen werden, wenn sie geeignet, unerlässlich und verhältnismässig («im engeren Sinne») sind, um Hilfspflichten gegenüber den Patient:innen zu erfüllen.

Bei der Frage, was dies bedeutet, dürften die Einschätzungen weit auseinanderliegen. Xenotransplantation könnte einst zum grössten Hebel werden, um den anhaltenden Organmangel zu beseitigen. Teilweise wird gar die Hoffnung geäussert, sie könne die Allotransplantation ersetzen. Dabei ist gemäss den Experten der EKAH zu beachten, dass mit der Entwicklung der Xenotransplantation möglicherweise auch Anwendungen in den Bereich des Machbaren gelangen, die nicht der Lebensrettung, sondern ausschliesslich der Verbesserung der Lebensqualität dienen. Ob auch in diesen Fällen eine Hilfspflicht besteht, wäre nach Ansicht der EKAH zu prüfen. Würde eine solche verneint, wäre die Anwendung wegen der moralischen Pflichten gegenüber den Tieren nicht zulässig. Besonders wenn in Betracht gezogen wird, dass es alternativ möglich wäre, dank Prävention, Früherkennung und Entwicklung neuer Therapien Organtransplantationen zuvorzukommen. Wieviel Aufmerksamkeit alternative Ansätze auf sich ziehen und damit auch Forschungsgelder generieren, hat gemäss EKAH einerseits mit finanziellen Interessen und andererseits mit weiteren Faktoren zu tun, wie beispielsweise den Bestrebungen die Spendenbereitschaft zur Allotransplantation zu erhöhen.

Prüfung der Verhältnismässigkeit

Kommt man zum Schluss, dass das Kriterium der Eignung oder jenes der Unerlässlichkeit (oder beide zugleich) nicht erfüllt sind, sind Eingriffe in Tiere zum Zwecke der Xenotransplantation aus ethischer Sicht laut EKAH nicht rechtfertigbar. Lässt sich aus den Überlegungen hingegen schliessen, dass beide Kriterien erfüllt sind, muss eine Abwägung erfolgen zwischen den Eingriffen an Tieren einerseits und den Hilfspflichten gegenüber Patientinnen und Patienten andererseits. Nur wenn die Hilfspflichten bzw. die moralisch relevanten Interessen überwiegen, sind sie verhältnismässig und damit verbundene Belastungen für die Tiere deshalb zumutbar.

Tierethische Aspekte der Xenotransplantation

Ein häufig vorgebrachtes Argument lautet, die Xenotransplantation sei nur eine andere Form der etablierten Tiernutzung. Impliziert wird, dass diese Form der Tiernutzung anderen bestehenden Nutzungsformen gleichzusetzen ist. Bevor man jedoch eine Gleichsetzung mit anderen kommerziellen Tiernutzungsformen erwäge, sei zunächst zu klären, ab wann die Produktion von Nutztieren für die Xenotransplantation nicht mehr als Tierversuche zu bewerten seien, schreibt die EKAH.

Dann erst stelle sich die Frage nach den Szenarien der Produktion von xenogenen Nutztieren. Wird jedes Tier künftig spezifisch für einen Empfänger oder, naheliegender, für eine Gruppe von Empfängern erzeugt? Wird es etablierte Zuchtlinien für die Produktion von Xenotransplantaten geben? Falls es Zuchtlinien geben wird, wird Xenotransplantation dann einfach eine andere Form der etablierten Tiernutzung sein, die neben jene in anderen gesellschaftlichen Sektoren tritt? Doch darf allein daraus, dass eine Praxis gesellschaftlich etabliert sei und akzeptiert werde, geschlossen werden, dass sie auch moralisch akzeptabel ist? Nach Einschätzung der EKAH kommt man nicht um die allgemeine Diskussion herum, welchen moralischen Status Tiere haben. Eine ethische Diskussion sei notwendig. Diese könnte ergeben, dass alle oder einige Nutzungsformen von Tieren moralisch nicht akzeptabel seien.

Gesundheitsökonomische und gesundheitspolitische Auswirkungen

Falls die medizinischen Hürden überwunden werden können, wäre Xenotransplantation der Allotransplantation in mancher Hinsicht überlegen. Denn eine Xenotransplantation wäre im Gegensatz zu einer Allotransplantation planbar, personalisierbar und Xenotransplantate würden grundsätzlich unlimitiert zur Verfügung stehen. Doch daraus ergeben sich nach Einschätzung der EKAH weitere ethische Fragestellungen – besonders die Risiken, die mit einer Kommerzialisierung und Privatisierung der Transplantationsmedizin verbunden sind. Xenotransplantationen könnten finanziell so interessant werden, dass disruptive Auswirkungen auf die Allotransplantation die Folge sein könnten. Dem sei besondere Aufmerksamkeit zu schenken, konstatiert die EKAH und verknüpft damit die Frage, etwa welche Auswirkungen die Patentierung von Verfahren und Zuchtlinien xenogener Nutztiere haben könnte.

Die Hilfspflicht gegenüber Menschen, die an irreversiblen Organschäden leiden und denen als letzte Option mit xenogenen Transplantaten geholfen werden kann, wird letzten Endes immer mit den moralischen Pflichten gegenüber Tieren kollidieren, die durch die Xenotransplantation in mehrfacher Hinsicht zu leiden haben. Es muss daher immer sichergestellt sein, dass das Mittel der Xenotransplantation unerlässlich ist, da die Hilfspflicht anders nicht erfüllt werden kann. Und es gilt: Es müssen deshalb vorab immer wieder die Alternativen geprüft werden.